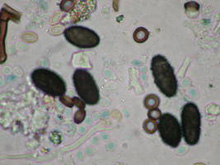

Aspergillus fumigatus im Blickpunkt

Aspergillus fumigatus ist in den Blickpunkt der medizinischen Forschung gerückt. Ein Forschungsteam der FAU Universität Erlangen-Nürnberg will neue Ansatzpunkte finden, wie Pilzbefall im menschlichen Organismus therapiert werden kann. Bisher sind die Erfolge eher bescheiden: eingeschränkte diagnostische Möglichkeiten und wenig verfügbare Medikamente.

Weiterlesen